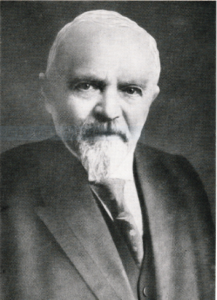

H.Driesch(1867~1940) H.Spemann(1869~1941)

現在、われわれは、ハンス・ドリーシュ(1867~1941)という、20世紀前半の知的世界に決して小さくはない影響を与えた、実験生物学出身のドイツ人哲学者について、あまりにも知らなすぎる。

ドリーシュは、「発生力学 Entwickelungsmechanik」という名の実験発生学の形成期から、この新しい学問と伴走し、その哲学に由来する機械論的説明に同意できず、1899年の論文でようやく、反機械論という意味での生気論の立場をとることを宣言した。この生気論的な現象を説明する自然の要素として、エンテレヒー概念を、1904年の著書『自然概念と自然判断』の末尾で提案した。彼は、1907~1908年にスコットランドのアバデイーン大学で、年10回の「有機体の科学と哲学」という連続講義を行い、この内容は英語で出版された。さらに1909年には、これをドイツ語で全面的に書き改めた『有機体の哲学』(全2巻)が出され、これは出版としても成功を収めた。彼はこの時期に哲学に転進した。1921年のライプチヒ大学の哲学教授の招聘委員会は、激論の末、ドリーシュと決定した。この候補者名簿には、カッシーラ、フッサールなど錚々たる名前が並んでおり、ドリーシュは巨匠があい並ぶドイツ哲学界での成功者となった。実際、彼の講義は絶大な人気があり、講義室は聴講生であふれ返った。彼は、1923年の世界一周旅行の折に日本を訪れて各地を旅行し、三崎の東大臨海研究所にも行っている。

ところが、現在の彼に対する評価は、非科学的な主張を振りまいた亡者という極端に否定的なものしかない。その最大の要因は、1930年以降、活動を開始した論理実証主義が、ドリーシュのエンテレヒー概念を非科学の典型として繰り返し力説したからである。この時代、ライプチヒ大学の哲学正教授の権威は絶大であり、形成期の論理実証主義が激しい言葉で批判をしたのは、いまとなっては理解できなくもない。ところが、第二次世界大戦後は、ドリーシュの思想はナチスの全体主義思想を支えたものとして完全に誤解され、彼の著作すべては破産財の扱いになった。だがドリーシュは、早くからナチスの批判者であり、ナチスが彼の思想を取り込もうとしたが断固、拒否し続けた。ナチス政権成立後に、非人種的理由で大学を追われた最初の知識人の一人が彼であった。第二次大戦後の科学啓蒙運動は実に残酷な面を持っていたのである。

ここに訳出したのは、『発生力学雑誌』のドリーシュの還暦記念号の巻頭に、オーガナイザーの提唱と実証でノーベル医学生理学賞を受賞することになる、H・シュペーマンが書いた祝辞である。1927~28年は、ドリーシュ哲学の人気の絶頂期であり、シュペーマンが、いま有名な哲学者は、かつてわれわれの仲間であったことを思い起こそう、と言っているのがおもしろい。

話はぜんせん違うが、ドリーシュと南方熊楠と生没年(1867~1941)がまったく同じである。

*******************

ハンス・ドリーシュの還暦に向けて (H・ドリーシュ還暦記念号・巻頭言。W.Roux’ Archiv für Entwickelungsmechanik, Bd,111, p.1-2, 1927)

今日、哲学者の大きな輪の中で、H・ドリーシュが広く尊敬されている事実から、彼はかつて、われわれ生物学者の世界の出身者であることを思い起こすべきであろう。生物学的な哲学の学派へと発展していったこの事態からは、哲学的な才能をもつ生物学者が求められている。

ドリーシュの存在と仕事は、偉大な道程を描いている。初め、ヘッケル(Haeckel)の学徒として出発し、その後、そこから決別して、鋭い批判者の側に回った。ヴィガンド(Wigand)やG・ヴォルフ(Wolff)の成果が、こういう回答への刺激となった。その後、十年ほどの間、W・ルー(Roux)の中に研究方針を見出した。ドリーシュとしては、これに対する本質的な敵対者としてだが、その研究成果は膨大で、速やかで考えうる限りの明瞭さをもっており、この学派への広範な貢献者となった。この時代はずっと、この発生力学雑誌の変わらぬ協力者であった。ドリーシュの寄与は、問題設定と方法論の面で非常に独創的であり、その研究結果は斬新であり、かつ概念形成は鋭く明確で、ルーに並ぶ発生力学の共同設立者の位置にじゅうぶん値する。

実験発生学のためにドリーシュが築きあげた多くのものの中から、もっとも重要と思われるものを一つ挙げるとすれば、それは、調和等能系(harmonische-äquipotentiellen System)という中心概念である。この系から発展した一部として、同様なものに予定可能態(prospektiv Potenz)がある。これは、発生過程で起こりうること[の全体]である。それは、正常な発生過程で生じるであろう状況であり、予定運命(prospektive Bedeutung)を意味している。これらの系は、一定の時点を過ぎると固有の関係へと調和的に調整する、謎めいた能力をもっている。それらは、ばらばらにすると小さくなり、繋ぎあわせると逆に大きくなり、その一部分を伸ばすと変形する。つまりそれらは、小さな部分系に分かれて、発生の最終目標へと到達するのである。

このような考え方に批判を向けると時期では、まだないように見える。ドリーシュ自身も同様に考えているように、これらの現実の基盤は、さらに研究が重ねられることによって、また別の側面が現れてくるであろう。そして、こういう本質は維持されるべきであろう。ドリーシュはそこから離れてしまったが、調和等能系の概念はいまも同様に、天才的で異常なほど生産的な概念であり、広大でその結論になお届いていない。この系の現存在(Vorhandensein)は、よく知られているようにドリーシュにとっては、生気論の主要な根拠を成している。真の物質としての「機械 Maschine」は、非物質的な原理であるこの現象場(Erscheinungsort)を、概念化できないのであり、彼は、それをアリストテレスに則って、エンテレヒー(Entelechie)と名づけた。

このことはドリーシュ哲学が懐胎された出発地である。彼の個人的な強烈な研究への欲求は、これの確実な影響を与え、われわれ生物学者には貴重な遺産を遺した。ウイルヘルム・ルーの体系志向の精神によって、われわれが新しい研究領域を発見し、その境界にたどり着いたとき、ドリーシュによる問題設定は、その地平を拡大するのに絶対に不可欠なものであった。

旧い研究の同志と多くの若者がここに集い、ハンス・ドリーシュにわれわれの進歩をささげたい。彼はそこに、自身が青年時代に成し遂げたものと、おそらく新しいものを見つけ、そしてわれわれに来るべきものをさらに示してくれるだろう。

H・シュペーマン

表紙-214x300.gif)

-191x300.png)