〔注〕この評論は、かつて『中央公論』(1997年12月号)に、同じタイトルで掲載されたものである。最近、旧・優生保護法下で強制的に不妊手術を受けた方たちの補償問題が、広く議論されるようになった。遅きに失したとはいえ、当然の政策変更である。だが、当時の状況についての説明は、恐ろしく不正確で一方的なものが多い。この問題を語るには、戦後史について、バランスの取れた認識が共有される必要がある。そこで、一部の字句を修正した上で、21年前に書いたものを、全文、ブログとして再録することにした。いまの常識とは異なって、「優生学=ナチス社会=巨悪」という図式は、1970年代に成立したものである。また、他の3人の仲間と18年前に書いた『優生学と人間社会』(講談社新書)も再版になったので、できればこちらもあわせて読んでほしい。

『優生学と人間社会』2000年

* * * * * * *

ナチス=優生社会=巨悪=という図式

スウェーデンの新聞『ダーケンス・ニュヘテル』は、8月下旬の連載記事で、1935~1976年の間、スウェーデンに存在した「不妊法」によって、女性を中心に6万人以上が断種されていた、と報じた。しかしこのこと自体は、すでに91年に出版されたルンド大学のG・ブローベリ教授の研究書『優生学と福祉』で詳細が明らかにされており、さらに96年には、この研究を軸にして横に拡大した、スカンジナビア諸国における優生政策の比較研究報告、『優生学と福祉国家』(G.Broberg & N.Roll-Hansen(ed.) Eugenics and the Welfare State)も出版されている。その意味で、現時点でとりたてて大きく報道する意味があったか疑わしい対象であった。少なくとも先進国においては、優生政策が誤りであったことについては固い社会的合意が存在しており、もし現時点で優生問題について考察を深めなくてはならないとすれば、それは次のような命題なのだと思われる。なぜ、スウェーデンの歴代政府がかくも長い間、不妊法を存続させてきたのか。記者団の質問攻めにあった女性閣僚は、こうつぶやいたと伝えられる。

「私にはわからない。私の世代には説明のつかないことです。」(『朝日新聞』97年8月30日付)

『Eugenices and the Welfare State』(1996)

現代史研究の主課題の一つがここにある。

有無をいわせぬ時間の流れは、個々人の意図や組織的な働きかけとは無関係に、われわれの意識・価値観・社会観・世界像を、日々のほんのわずか変質させていく。渦中にあるわれわれは、この微細な変化を意識することはまずない。しかし、10年たち20年たって振り返ってみると、現在との価値観のずれがいやでも目に映るようになる。さらに30年、40年と時間を隔てると、その落差は矛盾と見えるほど大きくなり、先人たちの行状を非難しなくてはならない事態も出てくる。この場面で歴史家は、現在からはひどく不合理とみえる過去の人たちの行動にも、それに見合った十全な理由があったはずだという大前提にたって、いまは消え去ったその時代の価値体系を提示してみせる責任を負っている。こういう慎重な歴史的検証を重ね合わせることで、現代史における誤りとされる事柄の概容が明らかになっていくのであり、歴史的責任論はその先にある課題である。

ところが日本のマスメディアのほとんどは、このニュースをもっぱらナチス優生政策や人種政策との類似性だけを強調する視点から扱った。ナチス=優生社会=巨悪という図式を微塵も疑わず、この解釈の枠組みの連想ゲームとして、オーストリアでもやっていた、スイスでもノルウェーでもやっていたと、ことさらおどろおどろしく書きたてたのである。そしてその延長線上に、96年6月のわが国の優生保護法の改正問題が置かれることになる。

それにしても、日本の大新聞のほとんどが、戦後史をかくも無神経に、のっぺりとした平板なものとみなし、過去の事例を一方的に弾劾することで、何か社会的に有意味な警句を発したかのような錯覚に陥っている事実をみせつけられたことは、ほとんどスキャンダルと言ってよかった。消費されるためだけの一過性の話題作りをし、それが売れればそれでいいという志の低さである。

あるいは、このような安直な解釈図式の受容は、日本の知的セクター全体の知的怠慢と鈍感さの、反映とみるべきなのかもしれない。その一因には、自分たちが生きた時代である以上、おおよそはわかっているはずだという思い上がりがあるのであろう。しかしそのような無神経さは、過去を弾劾するという行為を媒介に、自らの立場を絶対善に置き替えてしまうことと等値でもあり、真の意味での歴史の教訓をくみ取りえない地点へと流されることでもあるのだ。この知的鈍感さは、20世紀が終わろうとしているいま、日本の知的セクターが今世紀における最重要課題と対峙し、血みどろになってこれと取り組むだけのエネルギーと誠実さとを、まるで有してはいなかったことの兆候なのかもしれない。日本での議論は、あたかも現代史研究が世界的に何も進んでいないかのような、硬直した昔ながらのナチス像だけが屹立している点で、かなり異様である。それは、スウェーデンの断種法問題を議論する以上、当然視野に入ってきてもよいいくつかの研究領域の成果に無頓着でいることと、裏腹の関係にある。

現代史研究が進むアメリカ

日本の視野から欠落している現代史研究の成果としては、たとえば次のようなものがある。まず第一に、1980年代に入って急速に進んだ、戦前の優生学史研究や医療・福祉政策の比較研究、現代医学史が、まるで受容・消化されていないことがある(そのほんの一部は拙書『遺伝管理社会』弘文堂、を参照のこと)。この時代、「優生学産業 eugenics industry」と揶揄されるほど、優生学関係の論文生産は活発であった。ブローベリ教授のスウェーデンの優生学史研究も、ここ20年ほどの研究史の一角をなすものである。

第二に、主としてアメリカのユダヤ系大学で蓄積が進んでいるホロコースト研究がある。これは95年に起こった『マルコポーロ』誌の廃刊事件の内容も、またこの問題を扱った論議も表層的なものが多かったこと、あるいは同じ95年のアウシュビッツ解放50周年の記念行事についても、日本ではルポ的な記事しかなかったことと大いに関係がある。ユダヤ系研究者の研究動機には、ホロコーストの再来阻止という政治的意図があることを認めたとしても、現代史研究としての成果は無視すべきものではなく、最低限『アメリカ政治社会科学アカデミー』誌の特集号「ホロコースト――未来のための記憶」(96年11月号)などは念頭におくべきであろうし、なぜアメリカで冷戦後になってホロコースト博物館の建設が盛んであるのか、考えてみるのもよい。

第三には、ヒトゲノム計画の進展がある。30億塩基対からなる人間の全DNAを解読しようとするヒトゲノム計画に初めて予算がついたのは、89年のアメリカであったから、生物学の研究領域では破格のこの巨大プロジェクトが動きだして、まる8年になる。人間の全DNAを解読してしまおうとする科学者の側の発案は、一部の人間にとっては、言い知れぬ不安や心理的抵抗がどうしても拭えない部分があった。そこで米連邦議会での審議の過程で、全研究費の3~5%をヒトゲノム研究にともなう倫理的・法的・社会的問題(ethical, legal, social issues :ELSI)の研究に割くことが決められていた。これはある意味で、研究の進展によって生じるかもしれない社会的危険を事前に認め、場合によっては研究にブレーキもかけうるフィードバック機構をあらかじめ装填したものとみなすこともできる。むろんこんな配慮は、科学史上、例のないことであった。こうして90年代も後半に入ると、ヒトゲノム研究に連動する社会的、倫理的問題の概容はほぼレビューしつくされた印象が広まった。そしてアメリカの研究者社会を中心に、当初懸念されていたヒトゲノム研究に固有の新規な倫理的課題には突き当らなかったという見解に収斂しつつある。激烈なバイオテクノロジーの批判者であったJ・リフキンが、情報社会批判へと転進したことは、象徴的な意味をもっている。このELSIプログラムによって、決して潤沢ではなかったバイオエシックス研究に破格の研究費が流れ込むことになり、その結果、英語文献のデータベース化が進み、優生学的議論や優生学史研究そのものについても、見通しの良い議論が可能になってきており、現時点で優生学問題を語る以上、この程度の研究動向は視野に入れておくべきだと思う。

優生学とは結局、19世紀末から20世紀全般を貫いた、自然を科学技術を動員して改良しようとする広義の現代化(modernization)精神の一部として、必然的に繰り返し出現してきてしまうもの、と言ってよいのだろう。科学技術や括弧つきの「科学的思考」を、外部環境としての自然に対してではなく、遺伝物質や遺伝子という、内なる自然に向け、人間集団の改良もしくはその劣化を免れるための対応策のことである。しかし実際はもう少し複雑であった。応用遺伝学とも呼ばれ、政策志向的な色彩が強く、遺伝性ではなくても生得的にある種の障害をもっている人たちに対して、社会的コストを考えた公益上の理由で、大量の断種手術を行ってきた。この場合の優生学は、遺伝学とは無関係の社会的効率という科学性にたつ、公衆衛生学に隣接する疑似的な政策科学であったのである。

ここで優生学を。20世紀を貫いた現代化精神の表出物として強調する理由は、ほかでもない、ナチズム=優生社会=巨悪という、広く流布している解釈図式からの脱却を意図しているからである。この解釈図式を天から信じているかぎり、優生学的言説のすべては前後無関係に、ナチス優生学を頂点とする悪の階位表のなかに回収されてしまい、優生学の歴史的分析や、ヒトゲノムの倫理問題の考察を冷静に行おうとする場合の障害にしかならないからである。このような偏向空間から脱出するいちばんの近道は、20世紀全体を通した優生学史の実像、ことに戦後の優生政策の実像を検証してみることであり、あわせてこの解釈図式がいつの時点で成立したのかを探ってみることであろう。

戦後にもち越された「科学的優生学」の時代

ところで、この問題についてのスウェーデンでの論調は、世界に冠たる福祉国家を築きあげてきた社会民主労働党が、その成立期に策定した法律で、よりにもよって「劣った人間」や「ジプシー」(差別語であり、ロマ族とするのが普通)という理由で多数の断種手術を強行してきた事実を知り、衝撃を受けた、というものが多い。しかし、スウェーデンの歴史をひもとくと、1922年、ウプラサに世界最初の国立人種生物学研究所が設置されている。たとえば、この研究所(1956年に医学遺伝研究所へ改組)をどう解釈するかが、優生学解釈の分岐点になりうるのである。

単純化していうと、優生学は、19世紀後半にヨーロッパ社会を覆った思想運動の一つの産物であった。それまでのキリスト教的世界観を拒否し、すべての価値を自然科学の成果に立脚して体系化しようとする、壮大な思想運動である。そのなかで優生学は、進化論と遺伝学を人間に応用しようとする立場であった。第一次世界大戦までは、この思想的変革はあくまで知識人社会の内部にとどまっていたが、第一次世界大戦によってそれまでの社会規範が大きく揺らいだ結果、この思想は社会のなかに大量に流入した。こうして1920年代には、多くの国でさまざまな優生政策が実施されるようになる。なかでもスウェーデンは、第一次大戦の当事国になることもなく、それ以前から現代化路線を突っ走り、北辺の農業国から一気に最先端の工業化社会に変貌することに成功していた。しかし、それにともなって出生率は世界最低水準にまで落ち込む結果になっていた。こうして、1932年に社会民主労働党政権が成立して福祉政策が採用されるなかでも、社会的効率という点で精神障害者の断種は当然のことと考えられるようになっていた。

これらの議論の過程で、人種概念は科学的なものではないとか、本人の意思によらない強制的断種は個人生活への国家の過剰介入だ、とする意見は無視できない位置にあった。33年のナチス政権成立以降は、評判の悪いナチス人種政策への接近を危惧する声が繰り返し上がる一方で、アルコール中毒や放浪癖(‘ジプシー’を揶揄する別表現)は遺伝的性向だとする意見が多数を占めた。また北欧諸国は、ナチスが最優秀と喧伝した‘北方ゲルマン人’の故郷と信じられ、第二次世界大戦中にドイツに占領されたり衛星国化したことで、一時的にナチス人種政策の影響を色濃く受けることになったのである。

ナチ党の正式名は「国家社会主義ドイツ労働者党 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei」であり、一見、社会主義的な装いをまとっていた。しかし、それが実際にめざしたのは、アーリア=ゲルマン人を一人でも増やすために、全国民の個人生活・健康・出生を国家が管理することにあった。ヒトラーはこれを「人間の国有化 Sozialisierung der Menschen」と表現した。ナチ時代には遺伝的健康を守る目的で、少なく見積もっても第二次世界大戦までに30万人を断種し、戦争が始まると安楽死が主流になる。しかしその後も、7万5千人以上が断種されたから、合計で37万5千人、計算の上では全ドイツ人の0.5%が手術を受けたことになる。ヒトラー自身は、全ドイツ人の1%を断種する必要があると考えていた。

ナチスの暴力的な人種主義は、世界中の悪評をかった。そしてこの時期、遺伝学者たちは自らが信じる優生学と、ナチスの人種政策とがいかに違うかを強調しようとした。1938年にエディンバラで開かれた第7回国際遺伝学会の折、「世界中の人間をいかに効率的に遺伝面で改善できるか」という質問が出たのを機に、遺伝学者のマラーが中心となって、「遺伝学者声明 Geneticists’ Manifesto」をまとめたのだが、この声明を出すことで遺伝学者の主流は、優生学の啓蒙を一時棚上げにする形をとった。

声明はこう主張している。「かりに人間集団の遺伝的改善を考えたとしても、ただちに生物学の領域以外のおびただしい障害、たとえば、社会的な身分格差、人種的偏見、教育格差、産児調節のための意識改革、社会制度変革の難しさ、などにぶつかるのであり、現実社会では遺伝は小さな役割しか果たしていない」。この声明には、J・ホールデン、J・B・ハクスレー、J・ニーダムなど有力な遺伝学者が署名した。

第二次大戦直後のナチズム解釈の文脈では、暴力的圧政とユダヤ人の大虐殺がその悪行の核心と考えられ、優生政策は非難の対象にならなかった。事実、ニュルンベルク裁判の訴追理由に優生政策は入っていないし、1945年に占領軍が設置した「非ナチ化委員会 Entnazifizierungskommission」が行った強制解除の対象に、ナチス断種法は含まれなかった。逆に悪名高いナチスが葬られたことで、いくつかの国では、戦後になって本格的な「科学的優生学」の時代が到来した。その例がほかならぬ日本である。

1970年前後の意味転換

1940年に成立した日本の国民優生法は、確かに法律の構成上はナチス断種法に範をとったものではあったが、国会での抵抗が大きく、強制断種の条項は最後まで発動されなかったし、産めよ殖やせよの戦前・戦時にあっては、法の運用にも慎重であった。これに対して、48年に成立した優生保護法は、戦後、爆発的に増えたヤミ堕胎を合法化するために、優生学という‘科学的政策’を前面におし立て、これと抱き合わせて人工妊娠中絶を認知した、というのが実情に近かった。優生保護法には当初から、医師の申請による本人の意思によらない断種の条項が備わっており、対象は遺伝病から精神疾患や知的障害者へと広げられた。53年の厚生省通達には、優生保護審査会が決定した手術なら本人をだましてでも行ってよい、との見解が示されている。こうして、日本における断種手術の実施件数は、50年代にピークをむかえる。96年6月に優生関係の条項が削除され、母体保護法と改められるまで、合法的に行われた本人同意によらない断種は、1万6520件に達したのである。

他の先進国も似たような状態にあった。

ナチズムの再来を阻止するための封印作業として、48年に世界人権宣言が、50年に「人種に関するユネスコ声明」が採択される一方で、60年代のアメリカでは州法があるか否かに関係なく、精神障害者に対する強制断種は当然のことのように行われていた。たとえば、62年に、オハイオ州下級裁判所は、私生児を産んだ18歳の知的障害の女性に対して、通常の養育能力がなく、これ以上の妊娠は社会的負担を増やすだけたとの理由で、断種命令を下した。世界的にみると、断種手術を避妊の手段として最大限に活用したのはアメリカであった。たとえば、70年代前半だけで230万人の女性が不妊手術を受けている。このとき政府は一部で、避妊目的で補助金をつけたのだが、結果的に利用者が非白人女性に片寄っていたため、巧妙な人種差別政策ではないかと批判されるまでになった。この時期、知的障害者の断種の同意問題は、自己決定の原理にたつバイオエシックスにとっても、重要問題になっていた。

しかし70年前後を境に、優生学という言葉は否定的な意味を帯びだしたらしい。このことを示す象徴的な出来事がある。アメリカ優生学会(American Eugenics Society)は72年に突然、名称を社会生物学会(Society for the Study of Social Biology)へと変更したのである。

どうも、ナチス=優生社会=巨悪という図式は、60年代末ごろ成立したものらしい。57年のスプートニク・ショック以降、アメリカには理工学ぶーぶが到来し、続く60年代前半には、30年前のナチズムを忘れたかのような、無邪気で明るい優生学的提案が目白押し句になるのである。たとえば、62年に出版された『人間とその未来 Man and his Future』(チバ財団シンポジウム)がその例である。これを初めて本格的に批判したのが、遺伝学者J・レダーバーグである。彼は、「実験遺伝学と人類進化」(American Naturalist、1966年9/10月号)という論文を書き、そこで生化学研究と遺伝学の統合という表現で分子生物学の到来(この言葉はまだ一般的ではなかった)を指摘した上で、この段階での技術的応用という視点から、人間の遺伝的改造という発想の危険性を指摘したのである。

そして無視できないのが、60年代前半の公民権運動である。それは、アメリカのアキレス腱であった黒人に対する人種差別の撤廃運動であったが、その成功のきっかけに、60年代後半には、他の社会的弱者の平等性の奪回へと、この時代の精神的覚醒は広がっていった。女性の平等性の奪回だけではなく、それまで運動という形をとって社会の表面にでることなど考えもしなかった障害者や同性愛者たちもが、社会的に対等な扱いを求める運動を開始した。こうして、人種差別や障害者問題と遺伝操作技術とを結びつけて論じる視点は、確実に準備されていったのである。

60年代の末、ベトナム戦争反対運動と一環として、マサチューセッツ工科大学(MIT)で行われている軍事研究を阻止しようとする科学者とエンジニアの集団(SESPA)が、「科学者の社会的責任」論を議論し始めた。これに呼応したアメリカ東部の若手研究者は「人民のための科学 Science for the People」というグループを結成し、その批判の矛先を、当時急速に発展しつつあったバイオテクノロジーにも向け始めた。さらには69年以降、たて続けに、新たにIQの遺伝決定論を主張する、A・R・ジェンセン、R・ヘアンスタイン、H・J・アイセンクらの研究が発表されたことも、若手研究者が優生学への危機感をつのらせるきっかけになった。

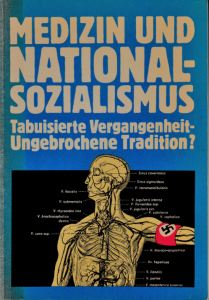

おりしも、73年8月にカリフォルニア大学バークレイ校で、第13回国際遺伝学会が開かれることになった。そこで批判的な研究者らは、スターリン時代にルイセンコ学説を批判したのを除いては、政治的問題はいっさい扱わないとする、この学会の大原則をうち破って、同じ場で、遺伝学と社会の問題をとりあげるよう執拗に働きかけたのである。こうして実現したのが、遺伝学者G・アレンによる異例の講演、「遺伝学、優生学、階級闘争 Genetics, eugenics and class struggle」(Genetics, Vol.79, p.29, 1975)であった。ここでアレンは、72年に出版されたばかりのK・ラドマラーの著書『遺伝学とアメリカ社会 Genetics and American Society』に依拠しながら、アメリカ優生学の歴史の本格的なレビューを行ったのである。それは、1924年に成立した、人種差別的な移民制限策である、絶対移民制限法(1890年の国勢調査の人種構成比に移民を割り当てる法律)を頂点とする、苦渋に満ちたアメリカ現代史の展望となった。このような実証的なアメリカの優生学史研究の開始は、その外側にある批判的な研究者にとっては、もっと凄惨なナチス優生政策の実態があったはずだ、という間接的なメッセージになったらしい。こうしてナチス優生政策は、この時代に「否定的に再発見された」と言ってよさそうなのである。しかしこの時点では、ヒトラーの優生政策や人種政策を列挙するにとどまらざるをえなかった。ナチス優生政策の実証研究が本格化するのは、80年代以降である。80年5月、ベルリンで開かれたドイツ保健学会は、それまでの重い重いタブーをうち破って、「ナチス医学、タブーの過去か不可避の伝統か」というシンポジウムを敢行した。これによって、その後の実証研究の突破口が開かれたのである。

『ナチス医学――タブーの過去か、不可避の伝統か? 1980』

「未来世代への責任」というスローガン

日本における優生学をめぐる論議は、このような世界的な次元での戦後精神史の陰影にまったく無頓着なまま、ナチス=優生社会=巨悪、という図式を当然のものとして受け入れてきている。そのため歴史の解釈をめぐって、ときには悲劇的なすれ違いが起こることにまる。たとえば『アゴラ』28号(83年6月)で、加藤シズエ(1897~2001)日本家族計画連盟会長が、女性編集者からインタビューを受けているが、そのなかで優生保護法が制定された経過を問われる場面がある。この時点ですでに86歳になっている加藤が、80年代の常識を無意識のうちにそのまま過去にさかのぼらせて質問してくる編集者に対して、「まったく新しい法律を作るのは困難なことだった」と、とり繕うように言葉をつないでいるのが痛々しい。普通選挙の実施後、初めての女性国会議員として、当時だれもが科学的政策と信じていた優生政策と抱き合わせて、人工妊娠中絶の自由化を実現させた加藤シズエに対して、もっと想像力を働かせた質問の仕方があったはずである。しかしだからと言って、この主観的には‘善意’の編集者を責めることは、また別の誤りを重ねることになる。

繰り返しをいとわず言えば、アメリカの知識人は60年代以降、ドイツの知識人は80年代に入って、自らのつらい過去を検証し始めたのに対して、日本の知的セクターの内側には、本格的に着手すべきだとする問題意識すら共有されていない。文字としてはほとんど残らない、「消息」とも言うべき過去の価値体系を再構成することの重要性は、原一男監督の処女作、映画『さようならCP』(CP:Cerebral Palsy 脳性麻痺)をみれば、かなりはっきりみえてくる。72年制作のこの作品のなかで、主人公の一人は、障害者は一生隠れ住む分際であり、公衆に身を晒すことなどもってのほかという、なおこの時代の日本を重く覆っていた常識を破って、決然と雑踏のなかに分け入り、自分の詩を聞いてくれるよう訴えかけるのである。いきなり重度障害者に出くわしたとき、この時代の一般の日本人が示す緊張感は並みのものではない。高度経済成長末期の、経済的効率を至上価値とする一般の人間にとって、この主人公の出現は価値秩序の破壊者と映ったに違いない。だが、この一見突飛でひどく個人的な行動のなかに、社会的少数者が重い威圧的空気をおし破って、自らの存在を主張し始めるという、世界的な同時性を読みとることが可能である。

さらに、いまの日本での議論の視野に入ってきてはいないのが、南北問題という側面である。たとえば、98年に北京で開かれる第18回国際遺伝学会のボイコット問題がある。中国は、95年の母子保健法によって、優生政策を進めようとしている。具体的には、結婚前に健康診断を求め、重い遺伝病因子をもっているとわかったカップルは、長期に避妊するか不妊手術を受けることに同意して、はじめて結婚できるという内容である。これを欧米の研究者は、繰り返し非難してきている。中国政府は、一人っ子政策と優生的配慮は国民の義務と考えており、その背景には戦後日本がおかれた厳しい経済状態と似た事情がある。いちおう国際学会に合わせて、遺伝学と社会を考える公開シンポジウムを開くことで妥協が成立している。だが最近の研究でも、中国の遺伝サービス関係者の90%は、遺伝カウンセリングの主たる目的は遺伝病遺伝子の集団内での頻度を下げること、と考えていることが明らかになっている(Clinical Genetics, Vol.52, p.106, 1997)。これこそが優生学的誘導だとして厳しく戒める、先進国の研究者との考え方の違いは、大きい。

結論を急ぐと、遺伝情報を含めすべての医療情報は患者本人のものであり、専門職能集団は正確な情報を提供する側に徹し、決定すべては本人意思にゆだねられる、という形で問題整理が終わったのは、80年代を通してではなかったか。戦後期・前半を満たした現代化(近代化)精神にとって、優生学的観念との遭遇は、これを受け入れるにしろ危険視するにしろ、不可避のことであった。そして80年代を通して、ポスト近代へ駆け込むことができた先進国だけが辛うじて、優生学的強迫を相対化できる地点に達しえたのではないのか。ヒトゲノム計画の進展につれて、逆にDNA研究に対する緊張感が薄れたようにみえるのは、この解釈の正しさを示しているのではないのか。その意味で、歴史的視点からも南北問題の面からも、言い換えれば、通時的にも共時的にも、20世紀を貫く優生政策の実証研究と比較研究が不可欠の時点にきている。この文脈のなかで、日本の優生保護法の運用実態の研究がなされるのが理想であるが、むしろほとんど解明されていないのは、戦後の精神病・精神障害者の扱いの実態であろう。

地球環境問題の領域でしばしば、「未来世代への責任」が力説される。しかしこの表現は、優生政策を駆使して人種主義的な千年王国を構想したヒトラーが強調したスローガンでもあった。われわれがただちに取り組まなくてはならないのは、「未来世代への責任」によって念頭に置かれる対象を、内なる自然としての観念的な遺伝概念から、外なる自然としての地球環境へと反転させることであり、その上で、この概念を使用することの正当性を、慎重なうえにも慎重に検証するという作業なのである。

(『中央公論』1997年12月号、p.142~150)